【观点精选】二谈“去杠杆”和“经济”的真实对标 by王超

森浦头条

作者|南海农商银行 毛琛瑜,整理编辑|华润银行 王超 来源于:金融市场那些事儿(financialmkt)

序、放平心态,唤醒理性

正如“一谈”中所言,近期看空的声音伴随着回调趁势占据了主流,整个市场的心态趋于浮躁,陷入了不安的情绪和氛围。单从收益率走势上来看,这一波回调,幅度不可谓不大。从调整前最低点算起,10Y以上主要交易品种普遍回调20bp,除去超长端仍有盈余,其余各期限品种自脱欧后2个月的行情几近白走。这期间的深V行情,让众多参与者内心犹如反复乘坐过山车。虽未出现四月份时的恐慌性踩踏,却也让一贯重视价值投资的交易员们,内心开始焦虑起来:市场真的开始转折了?债券的机会窗口已然关闭了?持续近三年的牛市就此戛然而止了?收益率将会一路扶摇直上了?

越是这样的情况,就要抛开现象看本质,过滤掉市场上众多的干扰噪音,理性分析目前的问题。昨天王超老师站在央行的高度,从政策趋势的定位、方向、到市场参与者的心态、现实经营状况到资产来源的本质,从货币政策及衍生路径入手,对市场的影响和走势进行了深入的剖析。今天我们换个角度,继续从近期热议的“经济”和“去杠杆”切入,继续探讨下去。

二、阳光底下的新鲜事

前期一篇关于描述美国90年代初期债市大崩盘的文章在朋友圈广泛传播,彼时“猝不及防”的癫狂场景,加上当下市场的境况,让绝大多数朋友们不由自主代入其中,不寒而栗。文章得到了为数不少的转发,更有不少同业机构深以为然并引以为戒,主动开展先于市场的“去杠杆”动作。

该文章对于当时情况的描述较为详细,挑选列举的数据本身也并没问题,但是却疏漏了至关重要的一点——没有对当时美国的经济环境背景做说明,没有阐述美联储加息的具体原因。这不禁让人想起了那个经典的段子:“夫妻二人煮蘑菇,怕有毒,先喂小动物吃,半刻,小动物无异常,开吃,又半刻,小孩跑来大喊,小动物死啦!夫妻惊呼,大呕,问:死得惨吗?小孩回答:惨!大卡车咔就给轧死了!”为了判断大家碗中的“蘑菇”是否有毒,笔者特意去做了功课,搜集了一些数据,和大家一起探讨一下90年代的美国到底经历了怎样的变化。

不看不知道,一看却不禁让人拍案而起:90年代的美国根本不如想象中那样不堪。根据文章的描述,笔者脑海原本浮现出经历旷日持久的海湾战争后,一国凋敝哀鸿遍野,货币政策不停砸钱刺激,金融行业吸血鬼们开始享受国难盛宴的场景。然而实际情况是,整个90年代恰恰是美国近代历史上最为黄金的十年。下图列出了1990-2000年间美国的GDP、就业、财政状况。

具体到各项数据上,自1992年到1999年,美国经济平均每年增长4%(从2001年起就再也没有超过4%;从2005年起,全年增长率就再也没有超过3%),GDP增速从1991年起持续提升,直到1999年的最高峰4.87%;在此期间,每年平均增加170万个就业机会,而2000年以来,每年仅增长85万个就业机会;到90年代末,失业率从1992年的8%降低到4%(这事实上等于零);整个90年代,美国家庭收入的中位数增长了10%;但自从2000年以来,却降低了约9%。

这是一个无比辉煌的十年,辉煌到全世界都无法复制。下面我们来“梦回盛世”,回顾一下这期间美国的各项发展丰碑:

(一)金融经济方面:整个90年代,股价翻了四倍,道琼斯工业平均指数增长了309%。重要的是,你仍然可以用50万美元乃至更少的钱就买下一栋漂亮的布鲁克林联排别墅。

(二)人口结构方面:1990-2000年,美国总和生育率平均达到2(即每名妇女生育数为2),同时,每年移民人数均值达到600万人(高素质人口的补充)。人口的增长、结构的优化激活了整体活力。

(三)文化娱乐产业方面:列举一下过去十几年来最成功的文学创作?《哈利波特》的前三部都是在90年代出版的。电视节目的质量急剧上升,《宋飞传》和《辛普森一家》都在90年代兴盛一时,之后是《老友记》和《纽约重案组》。而在电影界,这是属于《低俗小说》与《独立运动》的十年,同样在这十年里,传统迪斯尼动画起死回生,皮克斯也开启了《玩具总动员》系列,革新了动画片这种形式。以上的经典,总有一部让你无法忽视。

(四)科技信息产业方面:这期间,是信息技术的大爆炸时期。在90年代伊始,我们没有人听说过互联网,更没有浏览器、搜索引擎、3D游戏或笔记本电脑;而到90年代末,这一切全都在美国这片土地上创世纪般的出现了。没错,也就是同一时期,乔布斯“王者归来”,并且开启了“苹果”多年的不败神话。

我们说这十年是全世界都无法复制的十年,是有着必然无法复制的理由:在这辉煌十年的开始,美国就被赠予了一件百年难遇的天赐大礼——苏联帝国解体,人们不再为全球核末日而担忧,东欧国家也大都获得了解放。

彼时,进步与善意的大潮似乎席卷了整个世界。根据“自由之家”(Freedom House)组织的年度统计,90年代初,全世界共有65个自由国家,到了90年代末,变成了85个。而自那以后,被承认的自由国家,却只增加了四个。

从1990年到1994年,南非以惊人的和平方式废除了种族隔离制度;根据奥斯陆协议,以色列与巴勒斯坦解放组织终于走到一起,谈判共存与持久和平的框架;前南斯拉夫国家的内战结束了,持久的和平得以恢复;中国重新步入轨道,开始进行经济改革,国内生产总值翻了三倍,逐渐融入世界秩序。

在90年代,美国在中东的唯一一场战争,是派遣地面部队把萨达姆侯赛因的侵略军赶出科威特,整场战争却仅仅持续了“100个小时”——没错,那就是海湾战争。

这一切的的一切,宛如天神相助,无不彰显着美国当时的和平、繁荣与秩序。

好,梦醒了,现在我们回到债券市场上来。站在当下回顾历史,在一个如此大的十年黄金周期开启时,债券收益率跟随经济的反转而上行,并不会太出乎意料,也符合我们固收市场最基本的逻辑。而如果观察GDP数值的变化,就会发现92年开始美国经济基本面已经逐渐回暖,如下图所示;而在债灾出现的1994年,GDP增速从2.87%爆增至4.11%——如果这都不出现债灾,那还有什么情况会?现在的中国?好的,除非现在的中国正处于远超当时美国的、史无前例的经济爆发上升期。

“兄弟,是经济!”

注:30年国债数据断层是由于美国在此期间(2002年2月16日-2006年月8日)停发30年期的国债,因此没有收益率

所以,我们才发现,造成当时债券收益率反转、导致市场灾难的真正原因,是由于人口结构优化、技术产业升级以及社会环境和文化的繁荣,这一切因素互相影响,对经济的激活起到了引爆性的作用。要知道,那可是完全不靠基建、不靠房地产拉动所达到的健康到丧心病狂的经济增长。而大家可以看到的是,自1993年“债灾”发生,债券收益率上升到顶峰之后,就是一个贯穿至今的下行区间。从95年到99年,美国经济保持着黄金十年中最高速的增长阶段(GDP增速从2.55%升至4.87%),同时也是在这个时期,十年期国债利率却下行了120bp(从约8.0%下降至6.8%),这是否也不合逻辑?其实并不然。笔者在另一篇拙文《看待长期利率下行的另一种逻辑》中粗略阐述过想法,在稳定健康的发展环境下,代表着资本回报率的债券收益率一定是逐渐降低的,这与经济的发展、文明的进步并不矛盾,甚至在逻辑上是契合的。所以大家要是再次被问到诸如“为什么要买超长债”、“看多超长债是因为看空中国吗”等问题的时候,就可以面带正义地直视对方说道:只有稳定健康的经济体才能承受长期的低利率环境,只有安定稳固的政权才能支持超长债的存续,敢持有超长债的原因正是因为对中国未来的发展充满信心,相信其会向美国、日本等发达经济体靠拢,而不是朝俄罗斯、巴西方向靠近。

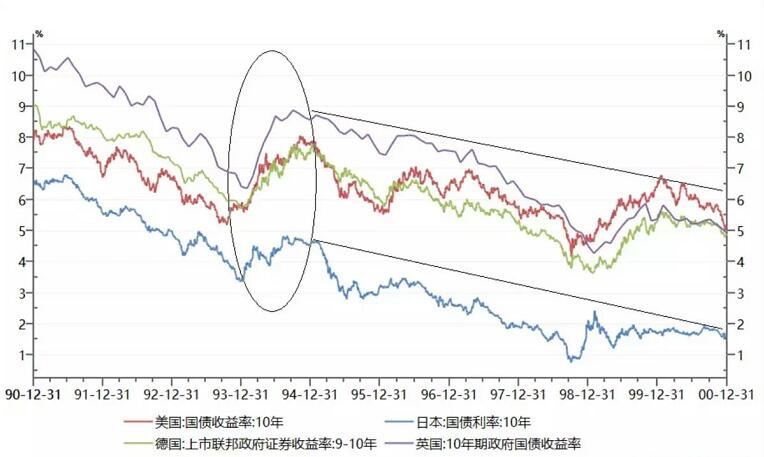

另一方面,如果要说到全球化同步波动,我们不妨也同样把观察区间拉长到整个90年代,看看美国、日本、德国和英国四者在此区间的债券收益率走势,如下图所示:在经历94年的集体崩盘至高点后,其债券收益率都不约而同地选择了长期下行,再也无法回到94年的收益率高点。并且,这个观察区间往后打开的越宽,收益率曲线下行幅度越大。(你们一定喜欢看到08年金融危机的垂直下跌,但我就是不想截出来)。

杠杆在这一轮债灾中究竟起到多少作用,是不是实在难以量化。但我可以肯定的是,经济基本面在其中起到的作用,一定是决定性的。而观察过去二十几年来发达国家的经济发展——债券收益率变化,结果却很耐人寻味。太阳底下没有新鲜事,历史的车轮往往轧出相同的痕迹。谁说不是呢?

三、滚滚向前的历史车轮,难以逃避的经济周期

在面对目前国内的基本面、经济金融数据等问题时,往往多空双方各有解读,逻辑也都自洽,似乎都很有道理,令众多投资者难以把握方向。而抛开这一切纷杂,笔者唯独认定的一点是,经济的洪流如何走,历史的巨轮如何开,归根结底要看最基础的因素,人口。

不可否认的是,我国正面临着极为严重的人口问题。一方面,劳动年龄人口在减少(过去十年来20-29岁年轻劳动力的规模已缩减了15%),另一方面,中国人口老龄化的速度正在加快(我国是世界上唯一一个过亿老龄人口的国家。2015年开始我国进入人口老龄化迅速发展时期,预计到2020年我国60岁以上人口将达到17%,2.5亿人之多)。这无疑将给经济增长带来负面影响,如劳动力成本上升、社会养老负担加重等。劳动力短缺带来的人口红利竭尽正在逐渐颠覆过去的经济发展模式:人口结构变化导致地区财政收支平衡被打破,经济风险发生概率在上升,投资拉动的边际效应在递减,很多市场化程度较低、产业低端、结构单一的地区,经济下行压力逐渐增大,由此引发的社会矛盾逐步扩散。这是结构性的症结,并非是周期性的情况,也是过去几十年发展以来我国从未出现过的新问题。

根据社科院的《经济蓝皮书》数据,中国目前的总和生育率只有1.4,这个水平已经非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”。虽然这和欧洲的人口出生率差不多,但是,如果想要完成人口更替,我国总和生育率应该保持在2.1左右;而随着人口的快速老龄化,为了巩固长期的社会和经济稳定,则需要更高的人口出生率。而根据目前的情况,无论生育政策如何调整,中国人口的生育水平都难以回升到更替水平以上,老龄化将是中国未来半个世纪或更长时期的基本趋势和社会常态。

在中国不远前方的日本,我们或许可以看到这个问题的景象。1989年日本生育率创1.57新低时,震动朝野,被称为“1.57危机”,日本政府立即采取多项措施鼓励生育,但时至今日,日本生育率连1.45都不到。过去20多年,日本经济长期低迷,一个重要原因就是日本人口陷入了低生育陷阱,导致劳动力供给不足、内需不振、创新能力弱及财政供给压力大,当前日本40%的财力都花在养老上。而美国之所以能从金融危机中快速复苏,一个重要原因是美国人口结构健全。当前我国人口发展态势已呈现低生育、老龄化加快特征,人口结构严重扭曲,将来可能面临的问题,并不比日本更乐观。

这就是为什么我不认同中国债券市场会出现像90年代初期的美国一样暴跌的情况:彼时美国的经济暴涨是人口(生育率、移民)、科技(互联网技术爆发)、文化(电影电视等产业发展)、环境(世界秩序向好)等因素共同作用的结果。港真,目前我国并不具备那样的条件,全世界也没有哪个地方再能具备那样的条件。

回到历史车轮的问题,简单来讲,推车轮的人少了,推的力气小了,车轮前进的速度难免放缓,不是么?但大家也不要因此对中国的经济情况感到过分担忧,这是一个阵痛的过程,也是迈向更健康状态的必经阶段,是经济周期的自然遍历。在颠覆旧的发展模式之后,可能会达到一个新的平衡:劳动密集型产业的结构加快转型;经济新模式、新业态更多发展;高附加值、高技术含量的产品继续增长;居民消费不断升级等。长期来看,笔者对中国经济的稳定向好发展绝对是充满信心的,同时坚定认为利率在大方向上一定会逐渐下行。毕竟,“只有稳定健康的经济体才能承受长期的低利率环境,只有安定稳固的政权才能支持超长期债券的存续,敢持有超长债的原因正是因为对中国未来的发展充满信心,相信其会向美国、日本等发达经济体靠拢,而不是朝俄罗斯、巴西方向靠近。”

四、往事虽如风,诸君勿忘却

说到历史,大家一定无法忘记2013年的梦魇——钱荒,它造就了中国债市历史上最大的一次熊市(中国债券历史上几次熊市为03年、07年、13年,其中以13年为最)。当时央行去金融杠杆的意图明显,导致的惨痛经历,使得经历过的固收从业人员心理蒙上了一层终身无法抹去的阴影。因此,在提到“去杠杆”三个字的时候,很多人会不由自主地在脑海中回放那些画面,这份伤害,此生难忘。

但伤害归伤害,我们必须勇敢正视这段历史,并剖析清楚具体的情况,以史为鉴,方能前行,而不是一方面不愿正视它,一方面又对其杯弓蛇影。在近期债市“控杠杆”话题升温的时候,很多人以13年钱荒为例,来推导当下市场的走势,这样的分析我们暂且不谈正确与否,我们先来回顾一下13年央行去金融杠杆的具体情况,再回头来说这个问题。

彼时的银行等金融机构热衷于表外业务和同业业务,也即所谓的“影子银行”,并渐渐做成了规模,做成了流水线模式,也逐渐孕育了风险。由于表外业务无需计提风险准备金,杠杆效应更加显著,银行通过同业业务和理财产品募集资金,主要投向房地产和地方投融资平台(非标类资产的主要构成)。当时M2居高不下,市场流动性充裕,但大量的货币投放对经济增长推动却未见成效,反而助推表外业务急速扩张,杠杆率持续扩大。更为重要的一点是,由于此类同业资产长期在表外存续,始终漂泊于监管视野之外,成了监管体系和金融机构之间的灰色地带,最终演变成一颗不得不排除的地雷。

而房地产和地方投融资平台作为利率极度不敏感群体,使得非标业务利差极其丰厚,趋使银行等金融机构在资产端大肆扩张,却在负债端用短期回购等匹配,以获取超额暴利。那时市场其实并不缺流动性,只是由于期限错配较为严重,且对央行释放流动性过分乐观,借来多数是短期的钱,匹配的多数是中长期资产,这种错配一旦遇上货币政策思路调整,就极容易导致流动性顿失,也就是所谓的“钱荒”。

更重要的,我们需要看到,在“钱荒”的现象下所隐藏的,其实是实体经济的结构问题。我们长期以来的经济增长模式是靠投资驱动,或者更准确地说,是靠政府投资驱动。政府做了很多基础设施的投资,促进了经济增长,这无可厚非,但同时这类投资强烈地依赖货币输血,并且对其他投资有着强烈的挤出效应(当时流行的一句话叫做“非标不死,债市不兴”)。而地方政府和国企的投资对利率实在不敏感,他们配置资源的意愿和能力越强,整体杠杆率就越高。央行敲打“影子银行”的表象下,实质是敲打房地产及地方政府融资平台的杠杆,是对实体经济转型过程中解决产能过剩和地方债务问题的一次前期摸底。反应到金融体系中,就是逼迫银行等金融机构尽快将表外融资回表,将业务重新放置到监管视野之中,将过分错配的杠杆降低,将风险回拢到可控范围之内。

接下来的事情,就是随着监管体系完善、非标资产收缩、债券市场扩容、经济增速放缓等原因,长达两年半的债券牛市盛宴开启。而作为完全的标准化资产(定价公允、流动性强、监管全覆盖),中国的债券市场承载着太多这个年纪难以承受的政治重担——降低实体经济融资成本、维护金融市场稳定、化解地方政府债务包袱等功能,作为一个品学兼优的好孩纸,央妈断没有再如13年般吊起来打一次的动机。同时,随着创新货币工具的设立、利率走廊的搭建,立体构建了维护市场流动性的机制。因此,已不再具备“钱荒”的触发条件。

分析完以上的内容,再回头来看看当前债券市场的问题,不知大家是否会有不一样的思路。对于“控杠杆”的担忧,和对于“钱荒”的恐惧,还依然会有那么强烈么?

五、转变思维,顺应趋势

大部分买方的共识是,决定债券收益率大方向的,一定还是经济。期间的纷纷扰扰、起起落落,都抵挡不了大势所向,改变不了趋势,阻挡不了历史的车轮。

中国债券市场历史并不长,算头算尾亦不过十几载。期间的历史环境及经济背景,始终处于投资拉动的经济模式之下,牛熊转换只落在单一模式区间中,这可并不算一个真正完整的周期。在这个模式里,太多人养成了崇拜央行的交易习惯,习惯于眼盯着央行做操作,习惯于预测央行的行为,并将自身的整套交易模型建立在这样的逻辑之上。

但是现在,环境变了,经济结构变了,整个模式变了。随着市场化的逐渐成熟,央行会更多地以一个市场参与者的身份观察市场,会切实根据市场的反馈来丰富和调整政策,而不是如大法师般预言并掌控一切。在这样的情况下,依旧照着惯性操作的人往往会发现交易模型不好用了,交易逻辑不通畅了,这样的情况下,或许应该及时转变逻辑,从思维惯性从跳出来,在另一种模式下重新观察市场。优秀的trader,应该时刻保持对市场的敬畏,随时把自己放在学习的角度,使自身和市场同步成长。

说句题外话,其实笔者并不认同把锅推给“new money”、“fresh trader”是个中肯的做法。在多变的市场面前,没人敢于自封王者。与其说“后来者”相对于“更有经验的交易者”是“new money”,不如说整个中国就是个朝气蓬勃的“Young market”。而且,这种说法也许更适用于散户众多的股票市场(迷之笑容)。

在面对全新的市场环境下,处于前所未有的周期阶段,面对不同的模式和逻辑,迎接滚滚而来的大势洪潮,我们应该顺势而为。

最后,用笔者本人特别喜欢特别喜欢的王超老师的那句话来结尾吧,“兄弟,是经济!”

本文仅代表作者个人观点,与机构立场无关。

参考文献:

1、Kurt Andersen,The Best Decade Ever? The 1990s, Obviously ,2015

2、《经济蓝皮书:2015年中国经济形势分析与预测》,中国社科院

3、部分素材来源于网络

以上内容由王超授权转载,原文标题为【买方三日谈】二谈“去杠杆”和“经济”的真实对标,首发自微信公众号“金融市场那点事儿”(微信号financialmkt),欢迎关注。

***QB功能贴士汇总(点击标题打开链接)***

【国债期货】Cheapest to Deliver, Best to Offer(有声版)

【森浦头条】提供实时市场资讯、债市信息、实用QB教程等干货。

【森浦头条】提供实时市场资讯、债市信息、实用QB教程等干货。

想要爆料上手机QB头条?有特别想要的干货信息或话题?欢迎QM上联系头条君的小助手 张丽娜-森浦资讯

邮箱投稿:lina.zhang@sumscope.com 手机合作:13472803741

手机版QB V3.4.2新增线下同业理财功能,囊括森浦重点日报、债券日历、优质资讯,每天实时更新,还可一键转发优质内容到微信&朋友圈,助你无间隙驰骋市场~~

QM群组如下,欢迎申请加入勾搭,这里不止有交易哦!

10001 线上资金一波流 (报价最大群)

10268 银行间海归群 (海龟精英群)

10392 银行间隔夜群 (隔夜报价群)

10393 银行间7D-1Y群 (7天以上报价群)

10396 银行间7天内资金群 (7天报价群)

10429 银行间吃货群 (吃货集中营)

10946 固收专家交流群 (固定收益与QB建议反馈群)

10966 We are 伐木累 (轻松闲聊群)

10692 钱钱券券群 (资金、债券群)

10750 银行间现券万人交易大群 (现券交易群)

10851 线下同业一波流 (线下同业交易群)

11015 银行间逗比集散地 (轻松闲聊群)

11019 银河间债券交易群 (债券交易群)

11072 债券交易交流群 (债券交易交流群)