【观点精选】跨越时空的思考:反思金融杠杆之殇by刘煜辉

森浦头条

文:刘煜辉(中国社科院博士生导师、人民币交易与研究论坛学术委员会委员) 来源自:人民币交易与研究(微信号Trading_CNY)

流动性陷阱?

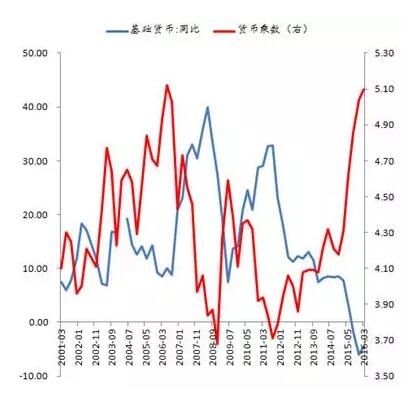

没有比以下这张图更能浓缩地描述今天中国经济和金融的现状。以往,中国经济运行中也曾经出现过M1增速大于M2增速的情形,对应的是经济上行周期的波动,但此次却完全不同,对应着经济下行周期,含义自然不同。

M1反映着经济中的现实购买力;M2不仅反映现实的购买力,还反映潜在的购买力。若M1增速较快,则消费和终端市场活跃,有涨价风险;若M2增速较快,则投资和中间市场活跃,有经济过热的风险。

在欧美经济体系中(他们的M1、M2的含义与中国略有不同),M2增速长时间处于低于M1增速的时候,意味着经济信用创造(信用投放-投资-货币派生)失灵,也就意味着经济系统性风险越来越高。但是,在M1增速上升的初期,由于市场中流通的现金增长,一般会继续推动资产价格(股市、楼市),但是,当M1增速超过M2增速一段时间之后,就会形成经济危机(或其它类型的危机)。2007年底,耶伦曾经谈到,美国经济似乎不再创造信用,2008年的9月,发生了次贷危机。

央行的盛松成司长曾提出“企业流动性陷阱”的观点,虽引发概念上的争议,但大家对背后之机理的认知还是一致的。当经济生活可以创造信用也即资本投资回报率比较高的时候,就会推动存款定期化和长期化、信托类存款增长,等等,带动M2增速上升;相反,M1增速上升。由此就可以看到,中国M1增速从去年10月就开始超过M2增速,说明经济活活中(尤其投资)产生信用的能力不断下滑,而现金和活期存款不断增长。由于去年四季度处于这一过程的起始阶段,当现金和活期存款不断增加的时候,就会推动资产价格,在中国当然是推动房地产。但这种推动作用,按规律来说一般只能持续一年左右。因为经济生活不能创造信用,意味着不再创造财富,当实际购买力耗尽时候,这一时期就结束了。但中国有自己的特色,那就是人民币不是可自由兑换的货币,资本项目的管制,加之国有经济部门能够攫取大量最便宜信用资源的体制,所以央企可以不断制造地王,维系资产价格,这些或许可以延缓这一天的到来,但难以改变结果。

因为今天产业已经托不住金触地产,金融地产托不住财政,财政托不住债务,债务托不住货币(汇率)。简单讲,中国可贸易品部门(产业)已经托不起不可贸易品部门(金融和地产)了。产业资本的生产率提不上去(边际报酬率,MPK衰竭厉害),因为不可贸易品对可贸易品的相对价格太贵,金融地产从经济中抽取的“租”太高,产业被榨干了。货币价值(购买力、汇率)与本币资产价格之间严重背离,最终的趋势和结局也就难以改变。

经济的癌症向金融系统转移

盛司长通过详尽的数据解释了这一状态。对此我们都非常赞同。在这里,我们试图从另外一个视角看一看这一状态的由来。

为了挽救经济杠杆(在中国,高负债部门主要是国有企业和类政府经济组织),延滞风险的爆发,过去几年,在体制的路径依赖之下,我们主要是从两个方向来处理。

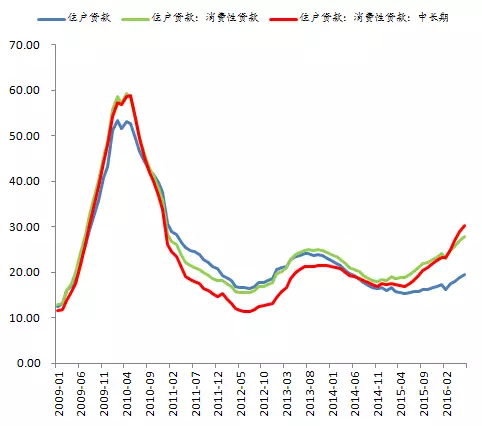

一是让居民户加杠杆,目的是拯救濒临悬崖的地方财政,因为房地产是中国地方政府的融资机制的特殊安排(生命线)。驱动储蓄承接地产商的债务,然后转化为房地产投资,最终才能变成地方政府的各种收入;

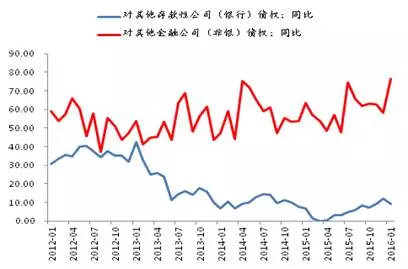

二是释放大量长期信用维持地产和平台的债务链,比方说债务置换(用长期、低息的负债大量去置换短期、高息的负债)、不允许银行从僵尸产业中抽贷、包括债转股等等。客观上都是在牺牲银行体系资产的收益性和流动性,显著降低其资产的周转率,由此造成了经济风险往金融系统转移。

我们看到,中国经济中传统的几个“爆点”风险似乎都在下降。经过债务置换和融资井喷之后,地方政府融资平台和房地产变得很有钱,而且是长钱、低成本。所以地王频出。以前地方政府四处求银行放款,现在是银行求地方政府给点资产,基准利率还可以下浮。只要不乱投资,在未来2-3年内发生资金链断裂的概率小。国企撇帐有点像是一个大宅门内的子女之间闹纠纷,左口袋到右口袋的事。有些人看出来了大家长的心思,就是想切金融的肥肉,“耍点赖”就发生了,但你说会一下子闹到家庭破裂的地步,概率也不大。大家长制止这种事比涉及到体制层面的国企改革还是要容易得多。

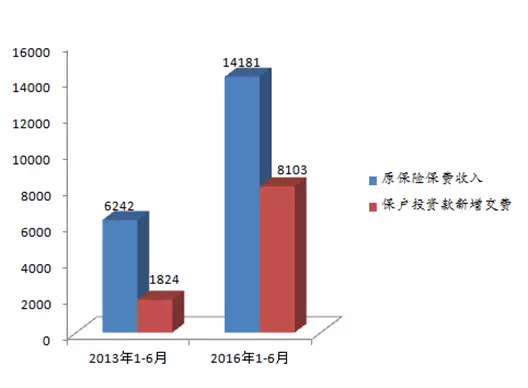

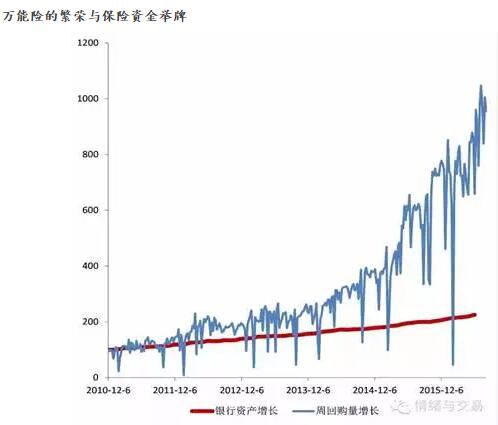

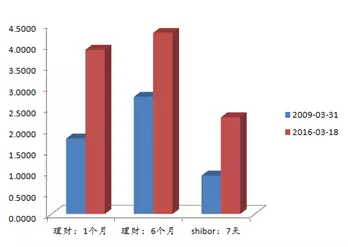

但整个金融系统却被激励至“逆向选择”的方向,金融部门的资产快速膨胀,我们看到了,一个激进的资产端与一个激烈竞争的负债端。其结果是:一是负债端的久期越来越短,比方说万能险的繁荣,把实际久期为一年的资金投入到久期长至十几年到几十年的长期股权投资;看看回购市场,2010年日均回购规模在5000亿,2014年大致在8000亿,现在的日均规模得在4万亿,原因都很简单,负债端需要有持续不断的资金涌入才能维持激进的资产端;二是负债端的成本居高难下,资产管理机构如果想维持规模就必须接受近似刚兑的高息负债。如果有的机构为了保持规模快速增长,采取相对高息的策略,那些报价策略保守的机构可能会面临规模下降的危险。在这样的博弈格局中,采取保守策略的机构可能先被淘汰出局,随着规模的下降,原来的问题还可能有更多的暴露,所以博弈的结果是被迫会接受较高的资金成本,拼规模成为了“能活下去”的必选。以上这两者合在一起就是一个词“庞氏”。博弈的最后必然是,所有的交易者都成为中央银行的对赌方。

万能险的繁荣与保险资金举牌

2010年日均回购规模在5000亿,2014年大致在8000亿,现在的日均规模在4万亿。看这张图,规模呈现指数型增长。结构上,隔夜类的资金比例从90%以上提升至97%以上(换句话说吧,长钱从10%下降到3%以下,全是短钱)。短钱多是杠杆,现在的回购市场已经更多服务于加杠杆套利的需求而非真实的金融机构流动性管理需求,而且背离度越来越大。一个呈指数增长的杠杆市场正在加速来袭。

国民经济四张部门表:企业、居民、金融和政府,如果为了延缓企业债务的出清,把居民和金融的表搞坏,最后就只剩下中央政府的表了。政策的空间会进入十分逼仄的状态。

所有这一切根子都一样。难以突破既有的利益藩篱,无法正面突围,深陷结构性改革的“陷阱”。

金融空转和金融加杠杆

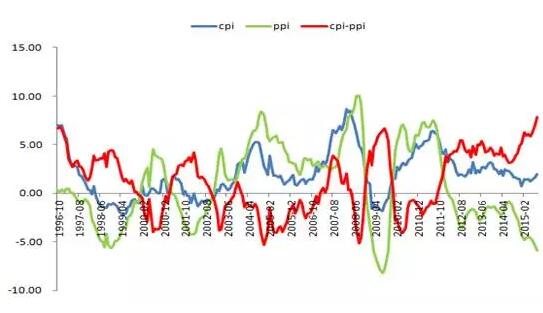

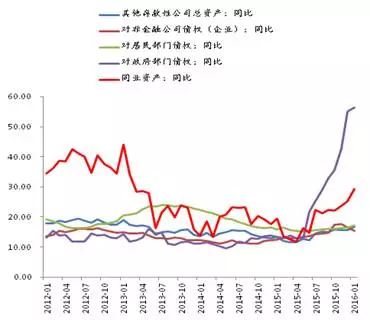

回头看,2012年对于中国是个确定性的分水岭。“经济增长-通货膨胀-货币政策”的框架从2012年开始失灵。美林时钟被玩成了“电风扇”。原因是债务出现了庞氏状态。投资的收入不能cover掉债务的利息。

传统的库存周期和美林投资时钟失灵

中国靠金融业繁荣托举着羸弱的经济增速

“脱实入虚”,2012年之后就没有再“实”过。金融开始空转,金融开始独自繁荣,开始时是影子银行和银行的影子,到今天是琳琅满目的披着“互联网金融”马甲的财富管理平台和越来越复杂的嵌入式投顾的交易结构。

中国虽然没有庞大的标准化的衍生品市场,但中国有很多灰色的抽屉协议和配资的交易结构,那里面藏着很多杠杆,它们像一根根灰色的吸血管扎入到低效率的正规金融体系。

我们怀疑现在的中国金融管理层是不是能实时地监控到金融市场真实的运行状态。今天银行做一笔10个亿的委外投资,通过多层交易链条的传递最终可能会形成40个亿的资产规模,才能做平这一交易结构的成本,也就是真实的杠杆可能远高于监管分机构的平均统计数据。

金融既然不能从实体回报中获得足够收入,那就只能通过金融交易来创造价差,加杠杆,加大久期错配,有意识地低估风险。在松垮的地基上靠金融交易的“积木夹”搭建的资产楼阁越来越高。

当下中国是金融供给不足(金融压抑),还是金融供给过度。的确不太好讲,这涉及到对过去十年特别是最近五年金融自由化进程的评估。在城市土地等不可再生类的要素由政府主导资源分配体制下,财政改革和国企改革缺位,金融自由化的单兵突进,除了把国有经济部门都变成了“资金”掮客和影子银行,没有看到金融结构的变化,留下的只有套利和金融杠杆膨胀。

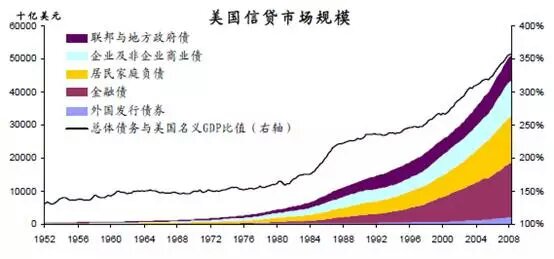

这个特征很好理解。因为在债务周期上升末端,经济四部门(政府、企业、居民、金融)中唯有金融部门杠杆加得最凶。2008年之前的五年中,美国金融部门加杠杆对整体债务率上升的边际贡献达到了60-70%。金融同业和衍生(杠杆)交易形成资产的比例快速上升。2012年之后的中国,不也是如此吗?

在金融危机前美国债务率的部门结构的变化

银行资产越来越大,都说银行资产配置荒,荒在利差上,所以银行逆向选择要把资产搞大(1月份增速是16.8%),一是想把利润补回来,二是迫于不良的压力需要做会计腾挪。自己做不到的事情,就委投(把资产委托给资管、信托、券商)做,所以银行对非银同业资产增速1月份干到76.3%。

拥挤不堪的金融市场

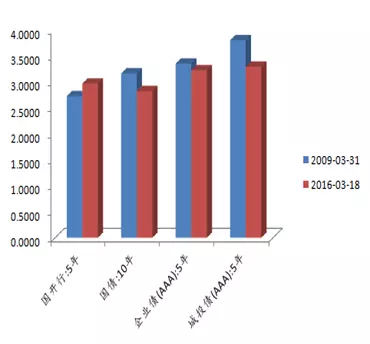

中国的债务市场与三年前最大的变化是,金融资产的收益率与负债端的成本出现了倒挂,裂口发散使得整个金融系统脆弱性显著上升。2013年融资很贵,融入一笔钱可能要10%的成本,但我们可以找到一笔收益15%的资产,把这个钱卖出去。今天4%以上的融资成本去支持3%的资产收益率的交易结构普遍存在。这个裂口只能靠加杠杆、加大久期错配 、有意低估信用风险甚至是流动性风险来弥合(资产端愈发激进)。

金融市场依然拥挤不堪。大家交易的主要是情绪,而不是风险,各种利差全面被压缩,债券收益几乎只能寄希望于价格上涨带来的资本利得。交易是因为相信后面有比我更难受的交易者会继续增加杠杆,也是因为相信央行没有任何办法除了拼死也会维持这个脆弱系统。风险定价显得没有意义。

是“资产驱动负债”,还是“负债驱动资产”?

现在大家谈商业银行转型,言必称大资管模式。在过去五年中,资产管理行业一直是中国银行业最璀璨的明星。资产管理行业规模扩张速度曾多年持续保持在50%以上,据说中国资产管理行业管理资产规模在2015年底已经达到了90万亿(部分重复计算)。是“资产驱动负债”,还是“负债驱动资产”?已经不是那么重要。一个“金融压抑”的经济走向“金融自由化”的过程中,可能更多是后者。

放开初始,生息资产收益率普遍较高,金融压抑给利差以保护期,意味着只要能吸引来资金,利差收益就非常丰厚。决定着所谓资产管理最初就是在拼抢募资能力,用较高的预期收益吸引资金,用信用度高的牌照和隐形刚兑来吸引资金,用丰厚的提成来刺激渠道,规模快速增长几乎成为资产管理机构的第一目标。用各种形式吸收资金(拼牌照、拼渠道),再以各种交易结构放贷出去,赚取利差,本质上还是间接融资体系下的信贷扩张的延伸,即银行的影子。

“懦夫困境”与“洪荒之力”

纳什均衡中有个“懦夫困境”的经典案例。单行车道上,两辆高速行驶相向而行的车,谁都不让,必然车毁人亡;博弈的结果是胆小的一方让开道。今天的金融市场如同拥堵在一个交通路口,一头是中央银行,一头是淤塞在一起的、越聚越多的众多套利结构。交易者往往都先验地认为,在这个博弈的支付矩阵中,央行会是那个最后的胆小者。

今天的金融市场认为只需要烘焙出央行的一个隐形承诺(不敢放弃宽松货币)就足够了,剩下的事他们都可以自己完成,这就是金融的特质,自我強化,自己可以制造臃余资产。这才是真正的“洪荒之力”。

“豪赌”支配着金融市场的神经。坚信货币宽松全球趋势,西方深陷长期停滞的陷阱,低利率-零利率-负利率,不断QE,中国也会继续货币宽松,流动性泛滥不断制造臃余资产,继续支撑资产负债表的扩张,抓住机会做大做强,对于追赶者来讲,这是实现弯道超车的黄金时间,“过了这个村就没这个店”。

的确,过去三年的经历不断在强化“富贵险中求” 的赢家理念。一个月前还可能触及平仓线之危的宝能,转眼之间可以浮盈300亿。金融市场的交易者感叹“时间荏苒,白云苍狗”。

一个缺少变化的、被人看死的货币政策预期,以及由此生成的“央行信仰”,钝化市场的自我调节功能,也会将央行自己和整个金融系统逼入了“绝境”。

情绪之下,市场的卖方机构甚至有点漠视央行的存在,“2.25%红线在不在都无所谓”。

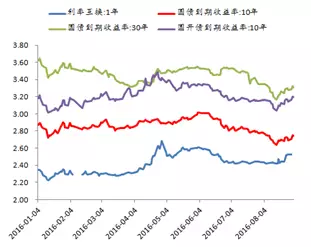

债券收益率的高度“平坦化”之后,市场就开始烘托“牛陡”的气氛,中央银行现在要说服市场且让市场相信她能够坚守住2.25%的利率走廊防线(7天的回购利率),比以往任何时候都要难。收益率和负债成本的倒挂越发严重,在低风险资产上进一步加杠杆,并将“资产荒”演绎到极致。这是一个自我强化的过程。收益率越下,所需杠杆率越高,所需资产就越多,机构越是疯抢,最后就只能看市场自然力的造化了。

没有风险定价的市场信仰会变得脆弱,央行现在的策略是在“飞轮里面掺沙子”,比方说抬高14天逆回购利率,抑制套利杠杆的过快上升,拥挤的市况下,信用市场高波动很容易发生,踩踏(流动性冲击)如果发生,短钱长配的交易结构将直接面临高收益兑付和资产贬值、收益率下降的夹击。所以“看到低利率-零利率不算什么,捱到零利率还活着才是真牛”。在“低利率、高波动”的环境中,交易者只有相信常识才能约束自己和宽慰自己。

没有金融降杠杆,经济的去杠杆很难开启

研究西方经济体所经历过的债务周期调整过程,可以检索出相似的逻辑路径。

债务周期的调整都是先从金融系统内部杠杆的解构开始的,降低金融密集度,由此引致资产缩水和债务通缩的压力。非金融部门的债务重组(在西方主要是私人和家庭,在中国主要是国企和类政府实体)一般在资产价格缩水之后才可能会实质性发生。

没有金融降杠杆,经济的去杠杆很难开启。如同去产能不可能在价格上涨的状态下开始,债务重组也一样,如果我能够以非常低的利率融资,非常便利地借到大量的钱,资产市场还在高位,土地市场依然活跃(“地王”频出),怎么可能把债务合约的相关利益人都请到谈判桌前来商量缩减债务的事情?逻辑上是不可能的,这是客观的经济规律。金融部门压杠杆所产生资产通缩的压力,才会促使非金融部门进入实质性的债务重组的谈判。

为了应对由此系统性的宏观风险,政府对应的是一套避免经济长期萧条的超常规货币财政方法。

市场上有很多人期待推出中国式的QE,希望中国政府或者中国央行能够把债务的包袱直接赎买或者兜取,进行杠杆部门间的大挪移。为什么中央银行和中央政府一直没有推出呢?最根本的问题还是个技术问题,就是价格谈不拢。如果中央政府真把烂资产收下来,关键债务主体的资产价格要大打折扣。压缩到一个程度,超常规的措施才能把它收下来。不然现在这个价格兜下来,太贵了。

说实话,我们没见过资产还在高位,中央政府和中央银行就跑到前台去承接杠杆的。政策腾挪的空间某种程度上取决于资产缩水的进程。

超常规的财政金融办法不是带领中国走出危机的手段。不能为了去杠杆而去杠杆,去债务而去债务,实际上是形成一种环境来推动供给侧改革。在一个没有压力的环境中,是没有人愿意主动去改革的。

金融整肃是及时和正确的

中国经济在加速膨胀的金融资产和快速收缩的投资回报中艰难以求。我们显然意识到自己巳包裹在危险之中。

首先清理金融风险无疑是正确的。某种程度这是一个修正“金融自由化”的过程,由繁杂浮华到简单朴素,甚至原始回归。毕竟已经混乱了五年有余。当金融稳定和降低系统的道德风险成为选项后,金融创新和自由化会被先搁置一边。常理上讲这是一个降低系统厚尾风险的过程。当然矫枉过正,下手过猛也可能形成短期过大的挤压。但我们迄今所看到的过程还是有章法的,正面的流动性压迫式的挤压(如2013年钱荒)几乎是没有的,更多是迂回,构建超级金融监管体系,清理和扫荡监管的真空和盲区。

银监会、保监会、证监会都陆续出台了对资产管理行业更为严格的监管指导,主要限制了监管套利和过高的杠杆,资产管理行业野蛮增长的时期已经落幕,通道业务已经式微,行业即将开始升级重构,从影子银行到资产管理,整个资产管理行业正在重归资产管理的内核。

“强监管、紧信用,顶短端(利率走廊的下沿)、不后退”可能是未来中国金融政策的常态。

如同当初金融杠杆和负债将资产推到高位一样,现在要经历的是一个反过程,资产价格是由边际力量决定的,如果金融杠杆上升的力道出现衰竭,比如一季度,整个金融部门资产膨胀的速度是18%,如果这个18%的速度不能进一步提速到20%的话,那么金融资产也就涨不动了。如果未来从18%可能要跌到17%,跌到16%,甚至跌到15%以下,那么所有资产都将面临系统的压力。这是一个货币消灭的程序,金融空转的钱是会“消失”的,即当风险情绪降低时,货币会随着信用敞口的了结而消失。

洗净一些铅华是好事,少了那些浮华,经济和市场自身的韧劲会显现出来,只要不选择撞南墙(让树长到天上去),中国不用太担心。鉴于中国信用繁荣的内债性质,政府在必要时有足够的能力对金融机构的资产负债表的资产和流动性实施双向的管控,外部头寸的资产和负债的结构以及资本项目的管制,金融和财政政策的潜在空间,中国发生债务危机概率并不高。

未来的资产价格调整可能要更倚重于结构性公共政策(税收)来解决,才有解。与过度金融交易和房地产税收相关的公共政策选择,可能不亚于金融监管的具体技术和金融数量以及价格(利率)的调控。

“闷骚”式的资产调整概率最大

如果要问中国资产价格调整最有可能出现的状态。“闷骚”一词最形象。肯定会有非市场力量干预出清的过程。比如说资本流出的管制,把门关起来;比如说阶段性地释放流动性,来平滑价格出清的压力;比如直接入场进行价格干预。但是整个趋势的力量是难以改变的。

资产的重估虽然从价格的调整上表现迟缓,但趋势的力量会以另外一种方式表达出来,即交易的频率显著下降(高频-低频),流动性显著变差,让时间成本去消耗虚高的价格。信用债市场是一个例子。如果错失了短暂的资产结构调整的窗口,可能很多标的就进入了一种有价无量的状态,一夜之间交易对手全部消失。

股票市场也出现了类似的状态。可交易标的越来越集中,比例越来越收缩。大部分股票向着换手率历史的低水平回归。而流动性溢价(显著高的换手率)是A股估值的重要基础,即A股有交易(博弈)的价值,低投资的价值。如果资产交易状态进入向低频率回归的趋势中,流动性溢价会处于耗损的状态。这实际上也是一种重估。

预期未来地产调整也一样。过去几年靠套利的交易结构所形成的资产都有被“闷”在里面的风险,比方说信用债、PE/VC、新三板、定增。

低利率、高波动的环境下,固定收益作为资产管理的基石,可能被撼动,固定收益的高夏普率时间可能过去了。中国只不过晚到了一步而已。负债刚兑也是因为客观条件上保不住了。监管套利和杠杆受到严格限制,投顾的交易结构受到清洗后,负债端产品的预期收益只能将被迫下降,倒悬裂口收敛。逻辑的外延会逐步传递至资产端(房地产和土地)。

我们即将面对泡沫收缩的时间

未来(明年)所有资产的波动率一定会显著上升。利率的“大空间、低波动”的时间已经结束,“小空间、高波动”的时间或已经开启。看到零利率不是那么重要,捱到零利率还活着最重要。交易的赢家最终拼的不是信仰,拚的其实是谁家的负债端能扛,今天交易者心灵煎熬的程度取决于其负债成本管理能力的大小。因为现在资产的流动性状态全靠信仰在撑。

流动性作为一种宏观资产,其战略重要性会被金融系统越来越重视。悬崖勒马,见好就收,如果认同继续宽松、继续放水不可持续,货币必然收缩,那就应该加强控制负债端的高成本,增强资产端的灵活性,不再押宝负债驱动资产式的扩张,采取积极防御的政策,度过潜在金融收缩期。

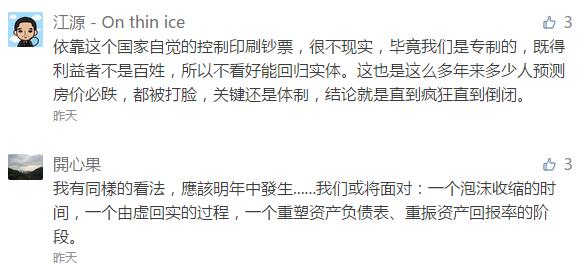

我们或将面对:一个泡沫收缩的时间,一个由虚回实的过程,一个重塑资产负债表、重振资产回报率的阶段。(完)

以上内容原创作者:刘煜辉 经人民币交易与研究(微信号Trading_CNY)授权发布,头条君再节选部分用户精选留言,如有想法可关注公众号留言交流。

**点击查看最新精选干货内容汇总**

***QB功能贴士汇总(点击标题打开链接)***

【QB宝典】V2.8亮点汇总,从心出发,更懂你的需求

【线上资金】一键群发、智能匹配,躺着平头寸就靠TA!

【国债期货】Cheapest to Deliver, Best to Offer(有声版)

【线下同业】精选同业理财&线下资金优质报价

【森浦头条】提供实时市场资讯&研报、原创观点&干货、实用QB教程等干货。

【森浦头条】提供实时市场资讯&研报、原创观点&干货、实用QB教程等干货。

想要爆料上手机QB头条?有特别想要的干货信息或话题?欢迎QM上联系头条君的小助手 张丽娜-森浦资讯

手机版QB V3.4.2新增线下同业理财功能,每日实时更新重点日报、债券日历、优质资讯,还可一键转发优质内容到微信&朋友圈,助你无间隙驰骋市场~~

QM群组如下,欢迎申请加入勾搭,这里不止有交易哦!

10001 线上资金一波流 (报价最大群)

10268 银行间海归群 (海龟精英群)

10392 银行间隔夜群 (隔夜报价群)

10393 银行间7D-1Y群 (7天以上报价群)

10396 银行间7天内资金群 (7天报价群)

10429 银行间吃货群 (吃货集中营)

10946 固收专家交流群 (固定收益与QB建议反馈群)

10966 We are 伐木累 (轻松闲聊群)

10692 钱钱券券群 (资金、债券群)

10750 银行间现券万人交易大群 (现券交易群)

10851 线下同业一波流 (线下同业交易群)

11015 银行间逗比集散地 (轻松闲聊群)

11019 银河间债券交易群 (债券交易群)

11072 债券交易交流群 (债券交易交流群)