【研报精选】去杠杆剑指何处?从理财为企业低成本融资买单谈起 by华创债券

森浦头条

文/齐晟-华创债券 来源于:屈庆债券论坛

【投资要点】

1. 近期在于客户交流时,我们发现各大监管机构对于市场的监管成为了市场较为关注的一个话题。在这篇报告中,我们将从理财市场出现的一种套利现象出发,分析其成因、对数据的影响、未来可能的变化以及潜在风险几个方面,从中揣度监管的目的,并为判断后期市场提出一些参考。

2. 在债券收益率不断下降,理财收益率依然坚挺的过程中,还引发了一种套利模式。比如,企业发行100元债券,购买100元银行理财,银行理财再去做100元银行委外业务,委外机构再去购买100元企业债,在这样一个循环体系中,尽管看起来什么都没有产生,但是在企业资产负债表中,企业生成了100元资产和100元负债,银行理财增加了100元规模,委外机构扩大了100元受托资产,所有机构似乎都能从中获利。但需要注意的是,每个环节的收益率是不一样的,这就可能引发一些问题。比如,企业5年AA+中票收益率是3.5%,三个月理财预期收益率是3.9%,企业可以赚到40bp;理财资金再以4.2%的成本委外,理财可以赚到30bp;委外机构购买3.5%的企业债,这存在70bp的亏损,如何弥补这个亏损就成为了委外机构的难题,在15年上半年,委外机构可以参与打新赚取高收益,弥补这70bp的亏损,但到了16年,高收益率资产几乎消失殆尽的时代,委外机构只能通过加杠杆的方式维持收益和负债的匹配,近两年来央行一直保持宽松,持续释放流动性又使得加杠杆的方式不断得到支撑。但是,在这一过程中,不但给经济数据带来了扰动,也使得其中蕴藏的风险越来越大。

3. 16年以来M1增速保持增加,M2增速快速下降,社融增速稳中有降,都能从企业低利率融资,理财为企业买单,央行释放流动性支撑理财杠杆的过程中找到解释。这也说明我们现在面临的问题并非企业融资成本不够低,企业融资意愿差,也并非流动性投放不够多,货币派生渠道受阻,而是央行释放的流动性并未投入到实体经济当中,更多的进入到了虚拟经济当中。当然,客观环境上,实体经济投资回报率偏低是造成这一现象的本质原因,但企业融资成本低,理财成本刚性为企业提供了套利机会,会使得资金脱实向虚的倾向愈发严重,这也正是为何近期政府不断发声,强调货币政策对于实体经济的效果有限的原因之一。如果我们继续加大流动性投放,或者继续压低企业融资成本,效果反而可能适得其反。除此之外,理财高杠杆率也给资金面带来一定扰动。

4. 理财为企业低融资成本买单,央行释放流动性支撑理财杠杆的模式能否持续主要取决于三方面因素,理财能否找到更高收益资产,理财的高杠杆能否维持,企业低融资成本和理财高投资回报的套利空间能否一直存在,从目前情况来看,在没有外力条件的情况下,短期内套利空间恐怕难以消失,理财也难以找到高收益资产,高杠杆仍将成为支撑套利的最重要力量,在这一过程中风险会不断累积。无论是有朝一日海外和汇率因素导致央行不能及时投放流动性,亦或是信用风险有可能通过产品架构被放大,均会对整个理财市场,金融市场,乃至实体经济产生较大影响,爆发金融危机,这也可能是近期各层监管趋严的出发点。

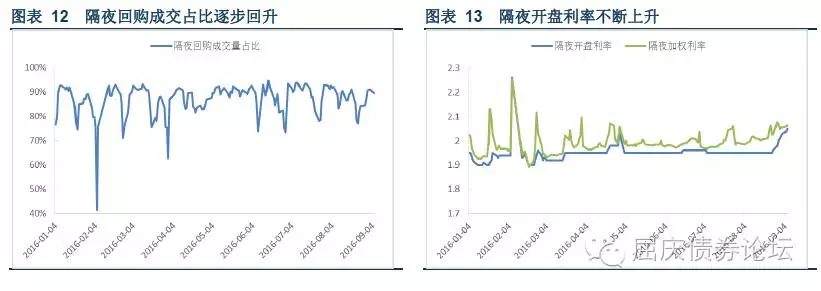

5. 近期央行、交易所、证监会、保监会都出台了一些监管政策,我们通过总结分析发现,基本上也是在抑制我们前文分析过的套利空间,让理财不再为低融资成本买单,让央行不再为理财杠杆持续提供无限支撑。具体分析,大体上可以分为两种:第一种是对于泛资管产品的监管;;第二种是对于杠杆的控制。我们认为抑制理财套利空间,引导资金脱虚向实的进程是不可逆的,这也就说明金融去杠杆的进程是个长期过程,特别是在近期隔夜回购占比依然保持在90%左右的占比的背景下,央行对于去杠杆的引导可能仍将持续。

6.总结全文,我们从理财为企业低成本融资买单谈起,对这一现象出现的背景,对于金融数据和资金面的影响,这种现象将会如何发展,面临着哪些风险,监管从哪些方面对此进行了加强控制等进行了详细分析,并认为监管将通过继续引导金融去杠杆,继续对泛资管业务进行监管的方式,引导资金脱虚向实,抑制低利率环境下金融产品的套利空间。在这样一个市场环境中,我们认为在去杠杆的引导下资金成本将出现提升,债券市场也会因此出现一些调整压力,流动性最好的利率债和高等级品种首当其冲,并已经在近几周开始调整。同时,由于监管的发展和金融去杠杆均是长期过程,不会一蹴而就,就在撰写这篇报告的同时,央行四年来首次在年中对28天逆回购询量,继续以长换短抬高市场杠杆成本,强化金融去杠杆进程。即使市场对此已经开始反应,我们认为新一轮去杠杆的压力仅仅是开始而并非结束,建议投资者不要逆监管而为,顺势降杠杆,适当放慢投资信用资质下沉速度,不轻言抄底可能是当下更合理的选择。

【正文】

一、理财相对收益率的演变:理财刚性成本为企业低利率融资买单,央行释放流动性支撑理财杠杆

首先我们来回顾一下理财收益率的历史走势,基本经历这样几个过程:

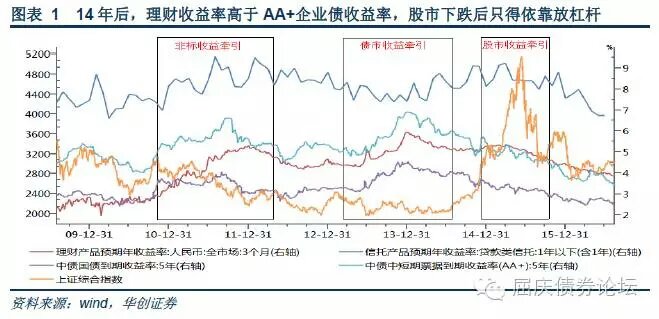

2010年以前,基本是理财的初创期,风险偏好较低,收益率也偏低,基本上配置利率债就可以满足理财的收益率要求。但到了10年,情况发生了变化,中国在09年大规模刺激政策之后经济步入过热状态,央行采取了较为紧缩的信贷政策,使得非标成为房地产类企业最重要的融资渠道,理财开始成为对接非标资产的重要产品,收益率快速上行,很快就超过了利率债。但在这一过程中,理财收益率相较信用债收益率依然较低,除非标外,购买信用债成为了理财产品最重要的资产配置方向。

13年8号文和钱荒的出现使得事情再次出现变化,尽管限制了理财投资非标的比例,但由于各类固定收益品种收益率快速上行,理财收益率在随之快速上行的过程中,理财规模快速扩张。但到了14年,这种模式出现了问题,由于基本面恶化,央行不断释放流动性,资产端收益率出现了大幅下降,但理财受到成本刚性的约束,收益率下降缓慢,并在14年底首次超过了AA+5年中票的收益率,并延续至今。

幸运的是,在15年上半年,股市暴涨,理财的日子并不难过,打新等风险低收益高的资产使得银行理财依然可以轻松获得较高收益率,在股市暴跌的初期,分级A的异军突起也使得理财收益率能够轻松保持高位,但从15年年底开始,在缺乏高收益资产的情况下,理财开始更多依赖于委外以及高杠杆的方式得以继续维持较高收益,资产荒这一词汇开始被市场反复提及。

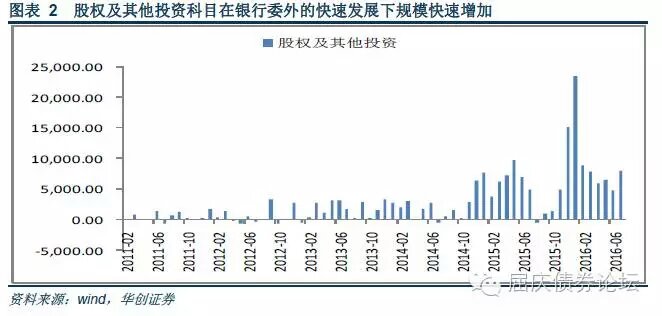

从信贷收支表中不难看出,13年非标出现,使得股权及其他投资科目出现了第一波高峰,14年底-15年股市的火爆,使得股权及其他投资科目出现了第二波高峰,而15年底银行委外的浪潮使得该科目出现了历史最高高峰。这还仅仅是银行表内的情况,我们由此判断银行理财委外的发展速度要较之更甚。

更加值得注意的是,在债券收益率不断下降,理财收益率依然坚挺的过程中,还引发了一种套利模式。比如,企业发行100元债券,购买100元银行理财,银行理财再去做100元银行委外业务,委外机构再去购买100元企业债,在这样一个循环体系中,尽管看起来什么都没有产生,但是在企业资产负债表中,企业生成了100元资产和100元负债,银行理财增加了100元规模,委外机构扩大了100元受托资产,所有机构似乎都能从中获利。

我们根据上市公司公告估算,2015年上市公司购买理财余额从3475元大幅增加至5479亿元,按照8月份的数据推算,2016年这一余额有可能会突破6300亿元。需要注意的是,并不是所有上市公司都会披露购买理财产品的情况,因此这一数据很可能有所低估,无论企业是否均出于套利目的,企业购买理财的速度确实是在不断增加的,究其原因,融资成本不断降低,理财收益率依然保持刚性,银行理财牺牲掉自己的息差收益为企业提供套利机会,可能是这一现象出现的重要原因。

回到我们上面的例子,从本金的角度来看,这个循环可以一直持续下去,并不会有什么问题。但需要注意的是,每个环节的收益率是不一样的,这就可能引发一些问题。比如,企业5年AA+中票收益率是3.5%,三个月理财预期收益率是3.9%,企业可以赚到40bp;理财资金再以4.2%的成本委外,理财可以赚到30bp;委外机构购买3.5%的企业债,这存在70bp的亏损,如何弥补这个亏损就成为了委外机构的难题,在15年上半年,委外机构可以参与打新赚取高收益,弥补这70bp的亏损,但到了16年,高收益率资产几乎消失殆尽的时代,委外机构只能通过加杠杆的方式维持收益和负债的匹配,近两年来央行一直保持宽松,持续释放流动性又使得加杠杆的方式不断得到支撑。但是,在这一过程中,不但给经济数据带来了扰动,也使得其中蕴藏的风险越来越大。

二、理财为企业低融资成本买单会影响金融数据,引发资金脱实向虚,加剧资产荒,资金面波动加大

近期在分析债券市场流动性时,有几个关键词频频被提及,如M1与M2缺口扩大、资金脱实向虚、资产荒等等,而上述关键词似乎都能从企业低利率融资,理财为企业买单,央行释放流动性支撑理财杠杆的过程中找到解释。

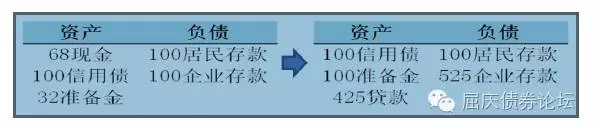

比如,在传统表内模式下,企业发行100元债券,首先在银行负债端形成了100元企业活期存款,生成了100元M1和100元M2,随着时间推移,企业利用该笔资金进行了投资、消费等,会使得其中一部分企业活期存款转化为自身或其他企业的定期存款,假设这个比例为50%,那么最终为50元M1和100元M2。其次,银行资产端购买了100元企业债,但由于100元存款需要上缴16元准备金,银行需要降低16元超储,超储率出现下降。

而在企业利用理财套利的模式下,企业会把这笔100元存款取出购买理财,理财在负债端生成了100元份额,银行负债端企业存款变为0,M1和M2均变为0;再来考虑资产端,理财资产端购买100元企业债,银行资产端企业债变为0,但同时又因为负债端存款的消失释放了16元准备金,超储增加了16元,超储率出现上升,资金变得宽松。

总结以上过程,我们会发现,相较于企业表内融资投资于实体经济而言,利用理财套利对于M1和M2都会造成负面影响,但对于M2的影响更大,例子中M1减少了50元,M2减少了100元,使得M1-M2缺口扩大;同时提高了银行整体超储率,资金相较于以前更加宽松,出现了资产荒的局面,而理财利用高杠杆维持高投资回报的做法会进一步加剧资产荒;对于金融数据而言,社融和M1受影响较小,M2较大,反映了资金脱实向虚。

另一方面,企业套利行为可能会加速理财规模的扩张,吸引居民更多将一般存款取出,转化为理财份额,理财再通过加杠杆的方式购买银行表内资产,也会进一步造成M2下降而M1并不受到影响,如果这一过程中将伴随更多准备金的释放,导致资金愈发宽松,资产荒情况愈发严重。

举例说明,考虑理想情况下,假设一个银行初始体系,负债端为100居民存款(50活期+50定期)和100企业存款,假定法定存款准备金为16%,对应100信用债,32准备金和68现金。在货币完全派生的情况下,资产端将会变为100信用债+100法定存款准备金+425贷款,负债端为100居民存款+525企业存款,初始状态M1为100,M2为200;完全派生状态下M1为525(考虑更多企业存款转为定期,M1会更低,我们暂时忽略这一影响),M2为625。

现在居民从银行体系中取出50存款购买理财,使得银行体系负债端减少50居民存款,资产端释放了8准备金,因此现金下降了42。假设理财资金用这笔资金最终在二级市场购买了银行表内的金融资产,那么这会使得表内负债端不变,资产端增加50现金,减少50信用债。在货币完全派生的情况下,资产端会变为50信用债+100准备金+475贷款,负债端为50居民存款+575企业存款,初始状态M1为100(不变),M2为150(减少);完全派生状态下M1为575(变大),M2为625(不变)。

在这样一个过程中,我们发现,当居民取走一般存款而买理财,理财又购买了银行表内资产的话,第一个导致的结果是银行表内现金提高了,超储率提高,资金宽松,同时需要更多资产进行配置,如果信用充分扩张,最终派生的贷款也大于没有理财的情况,这与目前资产荒的现象是一致的;第二个导致的结果是银行居民存款出现下降但企业存款保持不变,这会导致M1增速不变而M2增速下降,这与目前看到M1-M2剪刀差扩大的现象也是一致的。

我们从近期金融数据中也能看出,16年以来M1增速保持增加,M2增速快速下降,社融增速稳中有降,基本上有我们前文的理论分析是一致的。当然,M1与M2剪刀差扩大还有许多其他因素,比如房地产市场火爆,导致居民储蓄存款向房地产企业活期存款转化。由于居民储蓄存款计入M2而不计入M1,而企业活期存款计入M1,房地产销售火爆会导致M2不变,M1扩大,M1-M2的差扩大。再如,非银存款从2011年10月开始计入M2,但不纳入M1中,股市转弱,救市资金等因素影响非银存款的下降也会导致M1-M2的差距扩大。从本质上看,房地产和非银存款更可能是导致M1与M2剪刀差扩大的本质因素,而理财的发展则加剧了M1与M2缺口扩大这一现象。

因此这就说明,我们现在面临的问题并非企业融资成本不够低,企业融资意愿差,也并非流动性投放不够多,货币派生渠道受阻,而是央行释放的流动性并未投入到实体经济当中,更多的进入到了虚拟经济当中。当然,客观环境上,实体经济投资回报率偏低是造成这一现象的本质原因,但企业融资成本低,理财成本刚性为企业提供了套利机会,会使得资金脱实向虚的倾向愈发严重,这也正是为何近期政府不断发声,强调货币政策对于实体经济的效果有限的原因之一。如果我们继续加大流动性投放,或者继续压低企业融资成本,效果反而可能适得其反。

除此之外,理财高杠杆率也给资金面带来一定扰动。第一个扰动发生在总量资金层面,15年开始外汇占款不断下降,总量资金投放完全依赖于央行投放,在央行面临着越来越多制约因素之后,维持超储率保持不变,时时维持资金面相对宽松正在变得愈发困难,因此我们也看到了近期尽管整体资金宽松,但资金面的紧张几乎每个月都要发生一次。

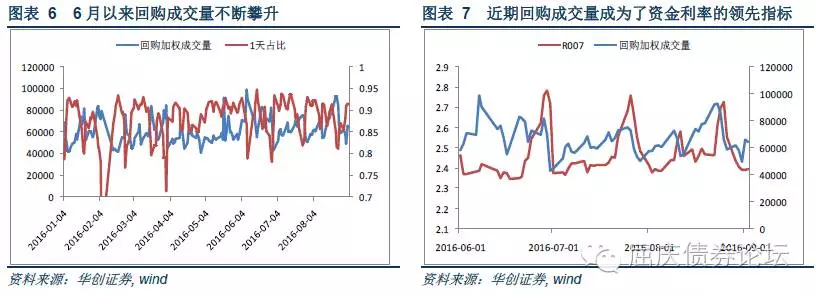

第二个扰动发生在结构层面,我们利用各个回购成交量乘以其期限计算出银行间和交易所市场的回购加权成交量,可以发现8月22日-8月23日前后,该成交量达到了历史峰值的9.3万亿的水平,随着央行重启14天逆回购,市场开启去杠杆进程,该成交量略有下降;如果我们考察资金利率和回购成交量关系的话,也能在6月以来的市场中发现这样一种循环:回购成交量成为了资金利率的领先指标,即市场加杠杆——回购成交量上升——资金利率紧张——市场稍降杠杆——回购成交量下降——资金利率宽松——市场加杠杆,说明这种紧平衡下的钱多其实是很脆弱的,容易频繁波动。

三、理财为企业低融资成本买单,央行释放流动性支撑理财杠杆的困境能否持续?又会被怎样打破?

从长期来看,企业低成本融资购买理财,理财压低息差让利企业,央行不断释放资金支撑理财资金杠杆的格局是否会一直存在,或者又会怎样被打破呢?需要从以下几方面路径进行考虑:

第一,理财资金能否找到更高收益率且安全的资产。从目前情况来看,这类资产正在变得越来越少,未来只有实体经济回报率提高,或者重新出现了无风险高收益率资产,才能支撑理财收益率保持高位,使得企业低成本融资依然存在套息空间。比如10-11年理财收益率的上升归功于非标收益率的上升,其背后原因在于这段时间内以房地产为代表产业的实体经济回报率较高,非标替代表内信贷投资于房地产和基建,为理财提供了高收益总产;再如14年上半年,股市高歌猛进使得打新成为高收益低风险投资品种,为理财提供了高收益资产。从目前的情况做线性外推,以上两种情况出现概率较低,通过找到更高收益率资产支撑理财收益率高位的动力将继续弱化;

第二,理财资金运用能否一直保持高杠杆?这可能更多取决于央行的行为,如果央行不断释放资金,帮助市场维持杠杆水平,该模式可能会持续,但需要注意的是,有许多因素并不是央行层面可以完全控制的,比如汇率因素,资金外流因素等,杠杆不断累积的过程也是风险不断累积的过程,一旦上述因素致使央行不能按时按量释放流动性,理财资金一直保持高杠杆就可能引爆较大金融风险;

第三,企业低融资成本和理财高投资回报的套利空间能否一直存在。从长期来看,该套利空间有可能从两个方向被压缩。

首先是银行主动降低理财收益率,使得企业融资套利空间减少,这个在理论上是较为可行的,或者假设银行理财处在垄断或寡头市场中也是容易达成合谋的,但在现实中可能会存在一些问题,比如一旦银行主动降低理财收益率导致套利企业离场,那么该银行将面临负债端的规模出现明显下降,在目前理财普遍采用期现错配的资产负债结构下,可能会引发银行理财被迫变卖资产,可能会引发更大风险,这是银行不敢轻易尝试的;再如目前银行理财的市场环境更类似于完全竞争市场,一旦只有个别银行降低理财收益率而其他银行仍扛在目前这个收益率水平的话,那么降低理财收益率的银行理财负债规模下降速度会更快,这也是为什么最近两年来资产收益率下降速度大幅快于理财收益率下降速度的原因。

其次是企业主动或被动提高融资成本,比如央行货币政策收紧,或者由于信用风险大规模爆发导致机构资金不敢轻易配置信用债,企业融资渠道受阻等,前者从目前来看发生概率较低,后者一旦发生,也会先引发较大的市场波动,如今年4月份发生的故事一样。而目前各级政府的不断表态也在说明信用风险大规模爆发的概率并不大。

总结来看,这种模式能否持续主要取决于三方面因素,理财能否找到更高收益资产,理财的高杠杆能否维持,企业低融资成本和理财高投资回报的套利空间能否一直存在,从目前情况来看,在没有外力条件的情况下,短期内套利空间恐怕难以消失,理财也难以找到高收益资产,高杠杆仍将成为支撑套利的最重要力量,在这一过程中风险会不断累积。

四、理财为企业低融资成本买单,央行释放流动性支撑理财杠杆具有什么风险?

在客户交流中,有观点认为,即使杠杆不断累积,只要央行不主动收紧,杠杆也不会被主动戳破,而在基本面数据并未明显好转的宏观环境中,央行似乎也没有找到收紧的理由。因此,这种泡沫可以一直维持下去。但我们认为这一过程中至少蕴藏了以下两方面的风险:

风险一,央行无力继续维持流动性,理财杠杆无法继续维持,在高杠杆的市场环境下有可能会爆发金融风险。这其中有两个风险点,第一是海外市场的变化,第二是汇率因素和外汇储备的下降速度。

海外市场方面,我们在前期似乎看到了一场全球流动性盛宴,包括欧央行和日央行的不断放水,英国退欧以及由此引发的货币宽松政策等。但近期海外市场似乎正在发生一些变化,G20公报中显示货币政策的重要性要逐渐被财政政策取代;美联储加息预期不断升温,美元Libor利率大幅反弹;欧洲央行和日本央行宽松手段不及预期,国债利率明显反弹,德债与日债利率几乎回正等等。在海外主流央行不断放水的背景下,中国央行的不断放水并不会有太大问题,但一旦海外流动性出现拐点,中国央行在释放流动性的问题上还握有多大主动权?我们要打一个问号。

再来看看我国汇率问题。人民币贬值的长期趋势在12-13年就已经形成,我们发现当前期人民币较快贬值时,金融市场特别是债券市场的反映程度并不剧烈,这是因为市场存在这样一种预期,央行外汇储备丰富,有能力稳定汇率,并一定会通过降准、公开市场操作、MLF等方式补水,对冲因为人民币贬值及干预汇率所丧失的流动性。但同时我们也发现,当外汇储备下降速度较快时,央行的应对似乎也并未总是符合市场预期,在16年1-2月和近期表现得尤为明显。我们曾经在早期一篇专题报告中分析过人民币汇率问题,觉得中国无论是和发达国家,还是发展中国家,均存在一定差别。与发达国家相比的最大区别在于,发达国家货币政策能够完全决定资本流向和汇率走势,而人民币国际化进程尚在进行中,中国的资本流向受到海外其他国家货币政策的影响更大;与发展中国家相比的最大区别在于,外汇储备丰富,在外部环境发生巨变的时候,可以有效干预汇率,无需走向巴西、俄罗斯、印度、东南亚诸国等必须动用加息升准政策来稳定汇率的极端政策,从这个角度来看,货币政策有具有一定独立性。正式基于这样一种情况,使得央行不敢让外汇储备快速下降以使得自身陷入到其他发展中国家的窘境,因此每当外汇储备下降过快的时候都会对我国货币政策起到一定制约作用,比如今年年初降准呼声很高,但央行迟迟不动作,3月美联储加息预期消失之后才降准,并马上在公开市场大量净回笼等等。

风险二,信用风险通过产品结构被放大,高杠杆环境中引爆金融风险。在今年4月份信用风险爆发时,我们在与客户交流过程中就发现过这样的问题,一旦踩雷,组合收益率就很难覆盖负债端的成本了,如果市场情绪比较悲观,引发了大面积赎回的话,理财资金或者委外机构就只能通过挪用新进资金的方式来满足赎回资金的成本要求。所幸在4月份,赎回比例并不是特别高,上述应急措施并没有引发更大的金融风险,但监管部门也引以为戒,把产品结构最危险的分级型理财产品叫停了。我们认为,在一个成熟的债券市场,最终信用债的刚性兑付一定会被打破,特别是在经济大周期向下的环境中,信用违约只会被延后,并无法从根本上得到缓解。类似于4月份或者更大的信用违约潮什么时候爆发,时间点很难把握,但一旦爆发且理财保持高杠杆的情况下,可能会使得理财市场爆发出较大风险,对于实体经济的损害恐怕将超过15年股灾。

因此,虽然市场预期理财市场泡沫的累积并无大碍,但无论是有朝一日海外和汇率因素导致央行不能及时投放流动性,亦或是信用风险有可能通过产品架构被放大,均会对整个理财市场,金融市场,乃至实体经济产生较大影响,爆发金融危机,这也可能是近期各层监管趋严的出发点。

五、监管思路:金融去杠杆、加强泛资管产品监管,抑制理财套利空间

近期央行、交易所、证监会、保监会都出台了一些监管政策,我们通过总结分析发现,基本上也是在抑制我们前文分析过的套利空间,让理财不再为低融资成本买单,让央行不再为理财杠杆持续提供无限支撑。具体分析,大体上可以分为两种:

第一种是对于泛资管产品的监管,比如对银行理财进行分类管理,将商业银行理财业务分为基础类理财业务和综合类理财业务,对从事理财业务的商业银行资本实力、内部管控、风险管理、投资能力、人员配置等方面提出从严要求;前文已经提到的禁止银行理财发行分级产品;对银行投资非标债券类资产提出更高监管要求;对理财产品投资建立风险准备金制度,通过风险准本金计提权重引导净值型理财发展等等。保监会也同样加强了监管政策,特别是对于中短存续期产品和万能保险产品的监管继续增强。这一系列政策都是秉承了让理财和保险回归本质,防范机构高息揽存风险,抑制企业利用金融产品套利空间的思路。

第二种是对于杠杆的控制,包括近期央行不再采用总量宽松政策,利用长期资金投放代替短期资金投放,利用提高隔夜开盘利率的方式引导机构降低短期融资规模;继续严控理财产品杠杆规模;以及周末交易所质押回购新规等等,均反映了监管希望金融机构适当去杠杆,防范杠杆累积风险。

当然我们也认为,监管的加强会是一个相对长期而温和的过程,监管部门会吸取15年股灾的教训,不会为了防范风险而主动戳破泡沫。比如,在引导金融去杠杆的过程中,保持总量资金稳定的同时不断收短放长,比如上周三央行放量续作MLF2750亿,净投放约1500亿资金,但公开市场净回笼了3150亿资金,即使考虑到央票到期851亿,在总量上资金依然是净回笼的,只是继续用长期资金替代短期资金。同时在周末交易所质押回购新规中也对回购参与者、规模和品种上做出更严格的规定,以督促金融机构去杠杆。

因此在这样一个过程中,尽管我们可能并不会看到债券市场因为监管加强就马上被戳破泡沫,从而出现猛烈的调整,但从监管层面考虑,抑制理财套利空间,引导资金脱虚向实的进程是不可逆的,这也就说明金融去杠杆的进程是个长期过程,特别是在近期隔夜回购占比依然保持在90%左右的占比,资金集中到期压力仍大的背景下,央行对于去杠杆的引导可能仍将持续。

六、投资建议:顺应监管趋势而为

总结全文,我们从理财为企业低成本融资买单谈起,对这一现象出现的背景,对于金融数据和资金面的影响,这种现象将会如何发展,面临着哪些风险,监管从哪些方面对此进行了加强控制等进行了详细分析,并认为监管将通过继续引导金融去杠杆,继续对泛资管业务进行监管的方式,引导资金脱虚向实,抑制低利率环境下金融产品的套利空间。

在这样一个市场环境中,我们认为在去杠杆的引导下资金成本将出现提升,债券市场也会因此出现一些调整压力,流动性最好的利率债和高等级品种首当其冲,并已经在近几周开始调整。同时,由于监管的发展和金融去杠杆均是长期过程,不会一蹴而就,就在撰写这篇报告的同时,央行四年来首次在年中对28天逆回购询量,继续以长换短抬高市场杠杆成本,强化金融去杠杆进程。即使市场对此已经开始反应,我们认为新一轮去杠杆的压力仅仅是开始而并非结束,建议投资者不要逆监管而为,顺势降杠杆,适当放慢投资信用资质下沉速度,不轻言抄底可能是当下更合理的选择。

以上内容选自【屈庆债券论坛】发布的【寻找收益率拐点专题之十三2016-09-12】。

在QB新闻资讯页面选择右上角小齿轮打开设置,再单击小箭头勾选出【屈庆债券论坛】来源,即可查看更多精彩内容。

声明:以上内容来源于华创债券团队,不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见,普通的个人投资者若使用本资料,有可能会因缺乏解读服务而对报告中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义,进而造成投资损失。因此个人投资者还须寻求专业投资顾问的指导。本资料仅供参考之用,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

**点击查看最新精选干货内容汇总**

***QB功能贴士汇总(点击标题打开链接)***

【QB宝典】V2.8亮点汇总,从心出发,更懂你的需求

【线上资金】一键群发、智能匹配,躺着平头寸就靠TA!

【国债期货】Cheapest to Deliver, Best to Offer(有声版)

【线下同业】精选同业理财&线下资金优质报价

【森浦头条】提供实时市场资讯、业内干货、实用QB攻略等信息。你关注的头条,森浦懂。

【森浦头条】提供实时市场资讯、业内干货、实用QB攻略等信息。你关注的头条,森浦懂。

苦于深度好文没人关注?想提升知名度成为业内风云人物?

只要你的原创内容和金融有关,欢迎投稿至lina.zhang@sumscope.com 你也有机会获得头条推荐和QB手机首页推荐!

手机版QB V3.4.2新增线下同业理财功能,每日实时更新重点日报、债券日历、优质资讯,还可一键转发优质内容到微信&朋友圈,欢迎下载使用~~

QM群组如下,欢迎申请加入勾搭,这里不止有交易哦!

10001 线上资金一波流 (报价最大群)

10268 银行间海归群 (海龟精英群)

10392 银行间隔夜群 (隔夜报价群)

10393 银行间7D-1Y群 (7天以上报价群)

10396 银行间7天内资金群 (7天报价群)

10429 银行间吃货群 (吃货集中营)

10946 固收专家交流群 (固定收益与QB建议反馈群)

10966 We are 伐木累 (轻松闲聊群)

10692 钱钱券券群 (资金、债券群)

10750 银行间现券万人交易大群 (现券交易群)

10851 线下同业一波流 (线下同业交易群)

11015 银行间逗比集散地 (轻松闲聊群)

11019 银河间债券交易群 (债券交易群)